これは、特別な知識があったわけではないごく普通の私たち家族が、モルモットの「ミケ」と、その仔「サクラ」の命をつなぐために必死で駆け抜けた日々の記録です。

一般的な繁殖や出産の流れについては、以下のガイド記事を先にご覧いただくことをお勧めします。

- 繁殖を計画する前に:モルモットの繁殖|心構えと計画のための完全ガイドへのリンク

- 妊娠から産後ケアの基本:出産ガイド|妊娠の兆候・分娩・産後ケアへのリンク

この記録を公開するのは繁殖の成功を自慢するためでは決してありません。むしろ、私たちが経験した喜びそしてそれ以上の不安や困難、命の重さをありのままにお伝えすることで、万が一誰かが同じような壁にぶつかった時、暗闇の中で「自分たちだけじゃないんだ」と思える、小さな灯りのような存在になれたらと願うからです。

※以下の記録には、当時の私の判断ミスや知らなかった事実も含まれます。

それでも公開するのは、その時その時の最善を尽くした一連の判断が、結果として命をつないだからです。

本記録は一連の出来事を時系列で保存した一次資料です。医療判断は個体差や状況で大きく異なります。臨床的評価が必要な場合は、各専門家のご判断に委ねられます。

この記録は我が家の先住モルモット「モル(オス)」のもとに、メスの「ミケ」がやってきた日から始まります。

- 初産年齢のリスクから帝王切開に至る、出産がいかに命がけであるかという現実がわかる

- 2〜3時間おきの授乳、体重管理など、壮絶な人工哺育の具体的な記録とその困難さがわかる

- 母乳が出なくても、子を守り、寄り添い、生き方を教える母モルモットの深い愛情に触れることができる

- 「飲ませ方」や「環境づくり」など、試行錯誤の中から見つけ出した、小さな命をつなぐための実践的な工夫が学べる

- 安易な繁殖の先に待ち受ける喜び、そしてそれ以上の困難と責任の重さを痛感し、命と真摯に向き合うきっかけになる

第1章 小さな命のはじまり――モルとミケ、そして相性

モル(先住のオス)は最初は外に出るのがあまり得意ではなく、野菜も種類によっては食べなかった。そんな空気が変わったのは、ミケ(メス)が我が家に来てからだ。ふたりは囲いの中でお互いの後を追い、クッククックと鳴き合い、仲良く同じものを食べる。外に出ることをためらっていたモルが、ミケが来てからは自分から外に出るようにもなった。「モルはミケが大好き」――この一文は、当時の家族のメモに何度も出てくる。小さな変化の積み重ねがふたりの相性をゆっくりと示してくれた。

やがてふたりの距離がさらに縮まる日が来る。

20XX年2月10日。この日はミケの発情のタイミングに合わせて一緒にした。これまでは上手くいかず、モルがミケの顔やお腹に向かって腰を振ってしまうことが続いていた。でも、この日は違った。ミケから「キュン」という短い一声。合図のように、自然に流れが整い、交尾は成功した。私たちはその一声を、今もはっきり覚えている。

交尾のあと、しばらくは半信半疑の時間が続いた。

20XX年3月22日のメモには、「え?鏡餅?ミケのどっちが顔かお尻かわからない……最近急激に太ったみたい?」とある。お腹を触っても“コリコリ”(胎動)の手応えはわからず、「本当に上手くいったのかな~?」と首をかしげていた。

ところが、その後のメモはこう続く。「セロリをムシャムシャ食べているミケ。正面から見てもやっぱりまん丸」。20XX年3月24日には「最近ケージから出てこなくなった。食欲は相変わらずすごい!」、4月2日には「モルと遊ばせても見向きもしなくなる。抱っこしたら脇腹が太っている。ん?デブ?」と書かれている。

そして、決定的な日が来た。

20XX年4月10日、ミケのお腹をトントンと軽く叩いたら、赤ちゃんが動いた。

「太ってたのではなく妊娠……? げ、妊娠してたんだー」。

翌日の4月11日には、食欲がさらに増したという記録。

こうして、待っているあいだにしぼんでいた自信が、じわりじわりと確信へ変わっていく。小さな命のはじまりは、生活の手触りとメモの一行一行に刻まれていった。

第2章 命がけの出産――破水、病院へ、帝王切開の決断

運命の朝 ― 破水、そして下された命の決断

20XX年4月14日、朝6時。ケージの床がびっしょり濡れていた。破水だった。

食欲はあるが、いつもより元気がなく息が荒い。まだ朝早いが、病院に電話をかけると「連れてきてください」との返事。10時には病院へ。

診察室でまず確認されたのは、ミケが初産であること、そしてこの時点で月齢が約9か月齢に達していることである。生後7ヶ月を過ぎると骨盤が硬化・癒合しやすい。赤ちゃんが通り抜けられなくなる危険性がとても高くなる。ミケはこの時すでに生後9ヶ月を迎えようとしていた。「初産」で、しかも「9ヶ月齢」という二つの条件が、それだけで大きなリスクになっていた。エコーとレントゲンで診察が進む。なぜ初産年齢が重要なのか、詳しい解説はこちらをご覧ください。→繁殖ガイドへのリンク

手術前に先生から母体と胎仔の状況について丁寧な説明があった。先生の説明は、心の準備よりも先に響いた。

「赤ちゃんは4匹。大きさが物理的に骨盤より大きい。自然分娩で産まれる可能性は低い」。

破水後は母体および胎仔ともに感染リスクが高まる。母体側もすでに危険が迫っている可能性があるという。迷っている時間はない。すぐに帝王切開の方針を固めた。

【追記:当時の受診メモと医師説明の要旨(破水後の対応について)】

破水を確認したら、数時間単位で感染が進行することがあります。ためらわずにすぐに受診することが重要と説明があり、当時はそう対応しました。今回は朝6時に破水を見つけ、10時には受診しました。担当医の説明どおり、破水後は母体(子宮内膜炎など)と胎仔の双方で感染リスクが上がるため、「受診の速さ」自体が治療の一部になります。

手術前の血液検査では、肝機能を示すΓ-GTP(ガンマGTP)値に著しい変動があり、ヘマトクリット(血液中の赤血球の割合)も著しく低下していた。先生の説明によれば、循環の不均衡により赤血球が末梢に“総動員”されている状態で、これから炎症反応に伴って白血球が増加するだろうとのことだった。

さらに、低ナトリウム血症も見られたため、Naの補正(点滴)が行われた。

その言葉の一つひとつが、ミケの体が今まさに限界のギリギリで戦っていることを、静かに伝えていた。

【追記:赤血球“総動員”の医学的補足(やさしい説明)】

先生の言う「赤血球が末梢に“総動員”」というのは、体が大切な臓器や末端の血流を保つために、血液をそちらへ優先的に回しているイメージです。これは循環のバランスが崩れかけているサインで、同時に体温・電解質(ナトリウムなど)・血糖を丁寧に整える必要があります。今回のNa補正(点滴)も、その調整の一つでした。

12時25分、手術開始。

私たちは迷う余地がなかった。それでも手術室の扉が閉まる瞬間は、祈るような気持ちで見送った。手術中は体温の維持と血糖管理のため、保温下でモニタリングをしながら手術が進んだ。そして朝に電話をした時点で他の先生に緊急招集をして病院は「一人一頭」の蘇生体制を敷いてくれた。取り上げられた赤ちゃんは4匹。タオルで全身をこすり、吸引し、酸素をあてる。

13時25分、結果が出た。4匹のうち1匹だけ、蘇生に成功。戻ってきてくれた命に「サクラ」と名前をつけた。残りの3匹は助けることができなかった。

【追記:帝王切開の現実と、救えた1命の重さ】

モルモットの多胎帝王切開では、全頭の救命が難しいことが少なくありません。今回は4匹中1匹が蘇生に成功しました。失った3命を悼む気持ちと同時に、1命をつなげたことの意味は大きく、医療チームの蘇生体制(「一人一頭」)と早い受診がその背後にありました。

先生は「通常のモルモットは、50〜80g前後で産まれることが多いのですが、ミケの胎内の胎仔のうち、最大個体が90g近くまで成長していました。これでは骨盤を通過できません。」と説明した。ミケの体は、想像よりずっとギリギリの戦いをしていたのだ。

手術が終わっても、不安は続く。

術後14時、ミケの覚醒処置が始まった。

検査では血中のタンパク濃度が低く、麻酔が強く効きやすい状態だったため、

手術は注射麻酔を使わず、吸入麻酔のみで慎重に管理された。

縫合のタイミングに合わせて麻酔を少しずつ薄めていったが、なかなか覚醒しない。

先生は、「低タンパクだと麻酔が抜けにくく、体が薬をつかまえられない」と説明してくれた。

その言葉のとおり、長い沈黙の時間が続いたが、夕方、ようやくミケがゆっくりと目を開けた。

その顔は家族のメモには、「弱々しく、おばあちゃんみたいな顔」と書いてある。

点滴でNa(ナトリウム)補正も行われ、覚醒後はしばらく静かに横になっていた。

その姿を見て、「よく戻ってきてくれた」と思った。

この日、ミケはほんとうにギリギリのところから帰ってきたのだ。

「ミケ頑張れ」――メモの最後にはその一言だけが残っている。短いけれど、あの日、私たちの胸の中はそのひと言でいっぱいだった。

その晩――ミケがまだ病院にいる夜。

家では、先住のモルがミケのケージの前でずっと立ち尽くしていた。

ミケのケージを見つめたまま、そこから動かない。

まるで、「ねぇ、ミケはどこ?」と聞いているみたいに。

私たちも同じ気持ちだった。「ミケと赤ちゃんは、明日帰ってくるからね」。そう言い聞かせながら、夜が明けるのを待った。

この長い一日の終わりに私たちは静かに息をついた。だが本当の闘いはここから始まる。退院時60gという危うい出発点から、保温・人工哺乳・観察・微調整を重ね、日々の小さな成功を積み上げていく。その小さな一歩一歩が、のちに母子の再会へと続いていくことを、この時の私たちはまだ知らなかった。

第3章 退院と人工哺育の始まり――2〜3時間おきの授乳、体重計とメモ帳が相棒に

20XX年4月15日、ミケと60gの小さなサクラが退院した。

モルモットの出産と産後の基本的なケアについては、こちらの記事にまとめています。→【出産ガイド】へのリンク

ミケは傷の痛みのせいか、元気がない。食事もほとんど取らず、静かでそっとしてほしい雰囲気。けれど、サクラの前に来ると、ぺろぺろと舐めて排泄を促してくれる。母乳は出ない。それでも、ミケはお母さんの時間をちゃんと始めてくれた。

この日から、2時間おきのミルクが始まる。

本記録で使用した森乳サンワールド「ワンラック ペットミルク」は、メーカーがモルモットへの給与を想定しており、「乳糖を調整しておなかに優しい」と明記されています。

ただし、モルモットの人工哺育に関する臨床報告や統計的なデータはほとんど存在せず、実際の成功報告は限られています。

私たちのケースでは、このミルクを用いて下痢や鼓腸を起こすことなく成長しましたが、いずれも当家庭での一例です。条件(個体差・健康状態・環境・授乳量と頻度など)によって結果が異なる可能性があります。

銘柄や濃度・頻度の可否は、健康状態・週齢・体重で判断が分かれます。個別の使用可否は主治医の指示に従ってください。

粉ミルクはスプーン1杯をジョーゴで入れ、お湯をスプーン2杯で溶かし、人肌へ。与える前に体重を測り、目標は“1回で+2g”。タオルでサクラをやさしくくるみ、頭を支える。

最初に試したのは、「前歯の脇から先端を奥まで入れて、指で哺乳瓶を軽く押して流し込む」方法。こぼれやすい・むせやすいという課題があり、サクラが哺乳瓶を払いのけることもあったが、それでも少しずつ飲めるようになっていく。飲みながら哺乳瓶を自分の手で押さえる仕草を見せたり、そのまま寝落ちしてしまうこともあって、苦労の中にも笑ってしまう可愛さがあった。

注意書きには、しっかり「息継ぎができるように」「無理に飲ませると鼻や喉が詰まる」と赤字で書かれている。緊張感と、愛おしさと、眠気と。全部が同時にやってくる。

ペレットの与え方も、先生から教わって実践した。 ザルにペレットを入れて水をひとくぐり。少し置いて、指でつぶすとぺしゃんこになる“マシュマロくらい”の硬さに調整してから与える。水をかけすぎてグチャグチャにならないように注意。 ところが、サクラはふやかしたペレットが全くお好みではない。そんなとき、ミケが横でガツガツ食べるのをまねて、サクラがカリカリのほうへ興味を示す――そんな“真似っこ”の連鎖が、何度も目の前で起きた。

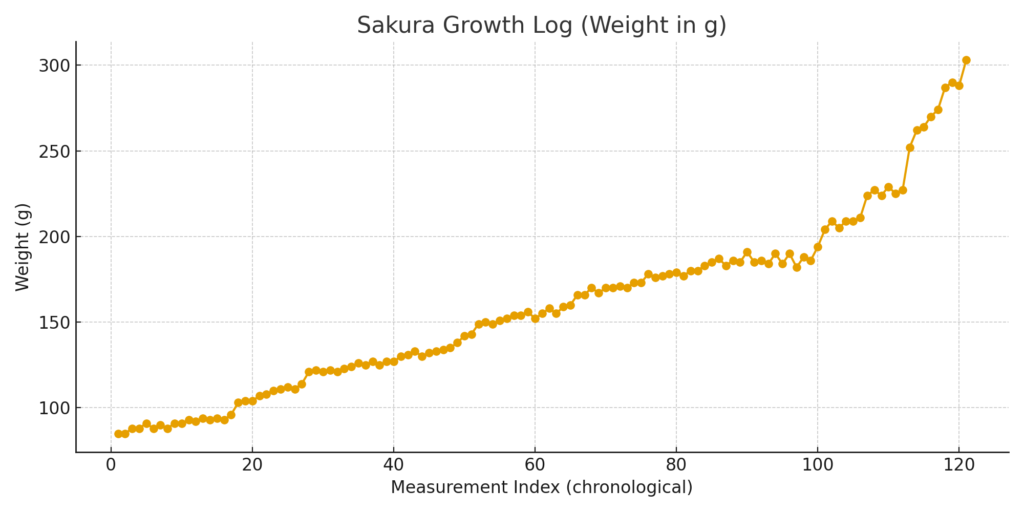

退院直後の体重の動きを、メモは克明に伝えてくれる。

- 4/15 13:30:60g(飲んだら65g)

- 同 15:30:78g(授乳間隔は3時間へ、計量器をアナログ→デジタルに変更)

- 同 18:10:77g(ミケは抗生剤投与、その後やや元気が落ちる時間帯も)

- 同 22:10→22:20:76g→78g(“ボトルをくわえて飲む”という一歩)

- 4/16 7:55→8:00:76g→78g(床下ヒーターマットON、室温23→25℃)

- 同 20:05→20:10:80g→81g(サクラが巣箱の上に上って、下りることができなくなり泣く。牧草はチモシーへ、ペレットはモットへ)

そして、4/17の記録。

- 17:15 85g

- 20:15 85g:「レタスに薬」は手渡しだと警戒、皿に置くと食べる。ここは成功。

- 20:20 88g → 23:10 88g → 23:20 91g

4/18には、大きな“転機”があった。

- 2:45 88g → 2:50 90g → 5:40 88g → 5:50 91g

- 8:30 91g:給水器を付け替えたら飲んだ! 原因はわからないけれど、飲んでくれればそれでいい。

- 8:40 93g:ペレットはひと粒の1/3。ふやかしは×。でも、ミケが“ふやかし”を代わりに食べるという逆転現象も。

- 11:40 92g → 11:45 94g(ミケが食べればサクラも食べる)

- 14:50 93g:サクラに手を近づけると、ミケがサクラをかばって巣箱へ戻す。

- 15:00 94g:飲みが悪いため、思い切って授乳間隔を4時間に。

その後も、4/20以降の体重は103g→104g→107g→110g→111g→114gとゆっくり右肩上がり。

ときには日内で下がる(21:10 111g)こともあるが、21:20 114gと戻す。

4/22には121→122→121→122→123→126gと、少し上がって少し戻すを繰り返しながらの前進。

この頃のメモには、「ミケが食べればサクラも食べる」「横取りされても引かない」という言葉が増えていく。食べること、飲むこと、眠ること。そのぜんぶを、母のそばで真似して覚える時間だった。

人工哺育は、体力と気力と時間を抱えての長いマラソンだ。

でも、“上手くいかなかった日”のメモも、すべてが宝物だと思っている。

「皿に置いたら食べた」「給水器を替えたら飲んだ」「授乳間隔を4時間にしたら、気持ちが少し楽になった」――こうした小さな発見は、次の24時間を支える。

夜が明けたら、また一滴ずつ。

そして、体重計の数字が1gでも上がれば、その日は“合格”だ。

3-4 夜中のリズムづくり――「待つ時間」と「寄り添う沈黙」

退院当日の夜から、我が家の時間割は授乳→計量→保温→記録→片付けの繰り返しになった。夜中はとくに、部屋全体をできるだけ暗く・静かにして、必要な動作だけを淡々とこなす。

サクラが飲み切れないときは、焦らず、5分休んでから再開。飲むペースが整ってくると、サクラの舌の動きが小刻みになり、鼻先の動きが一定になる。ここが“待つ時間”だ。

私たちは一滴ずつを守った。ミケの寝息や、巣箱の中のやわらかな音に、こちらの肩の力も少しだけ抜ける。「いまは“寄り添う沈黙”の時間なんだ」と、自分たちに言い聞かせた。

この頃のメモは、1回1回の小さな合格で埋まっている。

- 4/15 22:10 76g → 22:20 78g(“ボトルをくわえて飲む”)

- 4/16 5:20 76g → 5:30 77g

- 同 7:55 76g → 8:00 78g(床下ヒーターマットON → 室温23℃→25℃)

- 同 20:05 80g → 20:10 81g(サクラが巣箱の上に上って泣く→ミルク後に落ち着く)

- 4/17 20:15 85g → 20:20 88g(レタス×手渡し/◯皿)

- 同 23:10 88g → 23:20 91g

毎回、増減の数字を正直に書く。増えていれば〇、横ばいなら「様子見」、減っていたらどうして減ったのかをひとこと添える(「間隔をあけすぎ」「眠気が強かった」「部屋が冷えた気がする」など)。自分を責めるための記録ではなく、次の一回を良くするための記録にする。これが、長い夜を越えるコツだった。

3-5 環境づくり――「暖かすぎず、冷たすぎず」を数字で掴む

退院日から床面28〜30℃/室温22〜25℃を守ることにした。ペットヒーターはタオルで包み、直に触れさせない。巣箱の入口側を少しだけ高くして、サクラが自分で距離調整できるようにした。

温度管理には、貝沼産業「ユカペットLX Lサイズ(UP-305)」をケージの下に敷いた。

これにより床面温度を28〜30℃に安定させ、室温は22〜25℃を維持した。

温度計を常設して、数字を“感覚の裏付け”として捉えるようにした。

季節や時間帯で微妙に変わる室内環境の中でも、

「暖かすぎず、冷たすぎず」を数字で掴むことができた。

床材は、吸水性の高いペーパー系を厚めに敷く。ミルクがこぼれても肌に触れっぱなしにならないように、授乳のたびに軽く差し替える(全部を入れ替えず、匂いのついた部分は少し残す)。

掃除のしすぎは落ち着かない。出産直後から1週間ほどは、匂いと音の連続性を意識して、大掃除は避けた。巣箱の位置も極力固定。人の出入りは必要最小限に。

結果として、授乳→体重→眠気→体温の循環が整いやすかった。数字を追うだけでなく、眠りの深さ、体のほどけ方を目で見て確かめる。これは、記録だけでは書き切れない“手触り”だ。

3-6 「飲ませ方」を少しずつ変える――“押し出す”から“待つ”へ

最初に試した「前歯の脇から先端を奥まで入れ、指で哺乳瓶を押して出す」やり方は、量が入る反面、むせやすい。

2〜3日目にはシリンジ+柔らかいニップルに変え、口角から1滴ずつ舌に落とす(滴下法)。「飲み込んだら次の一滴」。このリズムだと、サクラの呼吸に合わせられる。むせたら即中止し、鼻先を軽く拭って体位を立て直す。

「飲ませる」より「飲むのを待つ」。この転換が、私たちの事故ゼロにつながった。

注意:ミルクを強く押し出すと誤嚥の危険があります。むせた場合は直ちに中止し、体を立てて呼吸の回復を待ちます。

3-7 “好きじゃない”に向き合う――ふやかし×、でも「真似っこ」で前進

先生に教わったふやかしペレット(マシュマロくらいの硬さ)は、サクラはまったく食べない。

ここで役に立ったのが、ミケの存在だった。ミケが食べる→サクラが匂いを嗅ぐ→同じものを少しだけ齧る。

例えば、4/18 8:40 93gでは、「ひと粒の1/3を食べる。ふやかしは×。ミケはサクラのペレットをガツガツ食べる」とある。

「食器の置き方」も工夫した。皿をケージの隅の壁に寄せて、“押さえ”やすい角度にする。ミケは皿の手前を前足で押さえ、立てて食べる癖がある。しばらくして、サクラも同じ姿勢で真似するようになった。

好みの初期セットは、小松菜・レタス・チモシー・ペレット。キュウリは×のメモも残っている(4/26 10:50)。白菜は◯(同時刻)。セロリは◯(5/1 21:50 209gのメモ)。

「これが正解」というより、“合うものの並べ方”を見つけた感覚だ。

3-8 給水器でつまずいた日、そして「付け替え」で解決した日

4月18日。

ミケが退院してから、サクラはなかなか水を飲もうとしなかった。

口元まで近づけても反応がなく、舌も動かない。

ノズルの角度を変えてみたり、位置を低くしてみたりしたが、どれもうまくいかなかった。

それでも諦めきれずに、給水器ごと新しいものに付け替えてみた。

すると、サクラはその給水器から水を飲み始めた。

4月18日8時30分、体重91gのメモにはこう記されている。

「給水器を付け替えたら飲んだ。原因は分からないが、飲んでくれればいい。」

その理由は分からない。

けれど、この「付け替え」が、サクラにとってのひとつの転機だったことは確かだった。

それ以降、サクラは自分の力で少しずつ水を飲むようになっていった。

この日以来、同型の給水器をバックアップで1本置くようになった。水を飲む姿をミケが見せる→サクラが真似、もよく起きた(4/25 18:00のメモに「ミケの水飲む姿を見て少しサクラも飲む」とある)。

3-9 目に見える変化が増えてくる――4/20〜4/23の“跳ね上がり”

体重の日内変動はあるが、4/20から数字の段差が目に見えて増える。

- 4/20 3:30 103g → 3:40 104g → 8:20 107g → 11:10 110g → 14:00 111g → 21:20 114g

- 4/22 0:10 121g → 0:15 122g → 8:30 123g → 12:30 126g → 20:45 127g

- 4/23 0:50 130g → 4:45 133g → 19:00 138 g→ 22:05 143g

この頃、サクラはニンジン・小松菜・ペレットへちゃんと手を伸ばす(4/23 8:25/19:00/22:00)。

メモには「ミケが横取りするが、サクラも負けない」(4/22 12:25)とあって、親子で遠慮せず取り合う光景が、私たちに“安心”をもたらした。「食べ物に遠慮しない」=「生きる力がある」と感じたからだ。

3-10 “空けすぎ”の失敗――間隔7時間で落ちた夜(4/30)

順調に見えても、油断は禁物だと教えてくれたのが4/30。

8:00 184g → 8:10 190g → 14:10 184g → 14:15 190g → 21:15 182g → 21:25 188g。

「ミルクの時間を7時間あけたら体重が減ってしまう。ミルク完食。レタスを取り合い」と書いてある。

数字はすぐ戻せた。でも、「サクラのからだは、まだ“間隔7時間”に耐えるほど強くない」という事実は胸に刻んだ。

以来、“少し早めに入れる”を合言葉にして、5時間→4時間→3〜4時間と、その日の体調に合わせて柔軟に変えるようにした。

3-11 1か月目までの到達点――「一滴の積み重ね」が丸い体をつくる

5/1 5:30 186g → 5:40 194g → 8:25 209g → 21:55 211g。

5/3 7:30 227g → 20:35 229g → 22:35 227g。

5/6 9:00 252g → 21:00 262g。

5/9 7:30 287g → 20:20 290g。

5/12 19:00 303g。

そして、5/14 生後1ヶ月/7:30 323g。

このあたりで、体幹の丸みと毛並みのツヤが目に見えて変わる。抱き上げたときの手のひらに残る重さが、ようやく“安心の重さ”になった。

ミケは完全授乳こそできなかったが、排泄を舐めて促し、寄り添い、見せて教えるという母の役割を果たしてくれた。サクラはそれを見て、真似して、身につけた。人工の栄養で補いながら、大切なことは母に学ぶ。それが、我が家の人工哺育の骨格になった。

3-12 「働きながら」を続けるために――わたしたちが助かった具体策

- “三種の神器”:デジタル体重計/シリンジ+柔ニップル/メモ帳。

体重は朝・夜の最低2回、できれば授乳前後も測る。メモ帳は失敗も成功も正直に書く。 - スマホのアラーム:夜間も2〜3時間おきにセット。「少し早め」のアラームにして、寝ぼけた頭で焦らず準備できるようにした。

- “差し替え掃除”:巣箱や床材は全面リセットしない。匂いの連続性が安心をつくる。

- “二択の工夫”:小松菜とレタス、どちらか食べたほうを追加。キュウリ×日は、白菜◯に切り替えるなど、迷わない仕組みにした。

- 給水器は2本体制:角度・高さが合わない日はもう一本。ミケに先に飲んでもらうのも有効。

- 写真の一枚:辛い夜ほど、昨日のサクラの写真を見返す。“昨日より今日のほうが丸い”が見えるだけで、もう一回頑張れる。

ここまでが、退院から生後1か月までの私たちの走り方だ。

「代わりに生かす」のではなく、「支えながらつなぐ」。

そのための一滴一滴が、サクラのからだを、家族のこころを、少しずつ丸くしていった。

第4章 母と子の時間――学ぶ・真似る・寄り添う

4-1 最初のお留守番――巣箱の入口で「待つ」を覚える

ミケが久しぶりに部屋んぽに出た日、サクラは巣箱の中でお留守番になった。いつもはぴったりくっついている相手が見えなくなると、巣箱の入口の縁に前足をかけて、不安そうにじっとしている。それでも、しばらくすると自分で体を丸め、奥に下がって静かに待つことができるようになった。

この「待つ」の手応えは、記録の数字だけでは残らない。巣箱の中の空気が、きゅっと張って、すうっと緩む。その変化は、たしかに“はじめての一人時間”をサクラが乗り越えた合図だった。

4-2 真似っこで増えるレパートリー――皿を押さえて立てて食べる

ミケはお皿の手前を前足で押さえて立てて食べるのが癖だ。最初は「そんな食べ方するの?」と驚いていたけれど、いつの間にかサクラも同じ姿勢をとるようになった。

レタスや小松菜を取り合いするのも日課になっていく。ミケが先に口をつけ、サクラが横から奪い返す。その押し引きが、サクラの咀嚼のリズムを整え、首の支えを強くし、前肢の運びを滑らかにしていく。

食べ物の好みも、似るものと似ないものが出てきた。ふたりともレタス・小松菜・チモシーは◯。キュウリは×の日が多い。白菜◯、セロリ◯。

「まるで姉妹みたいだね」と言いながら、皿の角度を壁に寄せる工夫を続けた。皿の縁に前足が引っかかりやすい角度を探すだけでも、食べやすさが目に見えて変わる。こういう“小さな味方”を一つずつ増やしていく。

4-3 守るミケ、学ぶサクラ――巣箱の出入り口での小さな攻防

4/18 14:50のメモには、「ミケが巣箱の中から出てきてもサクラは巣箱の中でじっとしている。サクラに近づくとミケがサクラをかばいに巣箱の中に戻ってくる」とある。

この「戻ってくるタイミング」が絶妙で、こちらが手を入れようとすると、ミケは先回りしてサクラを覆うように体を丸めた。母乳は出なくても、守る・覆うという行動は、まぎれもなく母親そのものだった。

一方、サクラは“守られていた場所から一歩出る”経験を少しずつ増やした。巣箱の入口→皿の前→給水器のそば→ケージの隅と、行動範囲を点で増やし、あとで線でつなぐ。その線が面になるまで、焦らずに待つ。

4-4 先住モルの「待つ力」――ケージの前から離れない夜

ミケが入院していた夜、先住モルはミケのケージの前に座り込んで、動かなかった。ここから移動したら、帰ってこないかもしれない――そんなふうに見えた。

ミケが帰ってきた日、ふたりは鼻先を合わせて、長くはしゃがずに並んでいた。大袈裟な再会ではない。でも、静かな安堵が部屋に満ちた。

この時期の我が家は、「サクラにミルク」「ミケの回復」「先住モルの見守り」で、3人4脚のように進んでいた。どの子も、誰かの真似をして、誰かの隣を好んだ。群れで暮らす動物らしさに、何度も救われた。

4-5 眠りの質と“ほどける”体――数字にのらない合格点

体重が増えているかどうかは大切だ。でも、眠りの深さと体のほどけ方は、体重と同じくらい、毎日の指標になった。

授乳後、サクラの鼻先の動きが一定になり、腹の上下がゆっくり落ち着き、四肢の力みがほどける。ミケが巣箱の入口で半分だけ体を出して番をするような姿勢をとると、サクラの眉間の皺が消える。

数字では書けないけれど、この瞬間が一番の“合格”だった。

第5章 1か月から3か月へ――体重の山と谷、そして安定

5-1 生後1か月:安心の重さを手に入れるまで

5/1には186g→194g→209g→211gと上向き、

5/3は227g→229g→227gと行きつ戻りつ。

5/6は252g→262g、5/9は287g→290g、5/12には303g。

そして、5/14(生後1か月)で323g。

この頃から、毛のツヤと体幹の丸みがはっきりしてくる。抱き上げた手のひらが、「軽い心配」から「程よい安心」に変わる。

ミルクの量は“飲みたいだけ”で調整し、間隔は“落ちたら前倒し”に修正。「昨日より今日」の一滴を積み重ねた。

5-2 1〜2か月:数字の跳ねと学びの跳ね

5/16 18:00 340g、5/18 19:30 354g、5/19 9:00 363g。

5/20 20:40 385g、5/21 20:30 387g、5/23 19:30 399g。

この辺りは、一気に伸びる日と「今日は微増だね」の日が交互に来た。

5/25 5:30 454gのメモには、「サクラが低い声でグルグル→ミケを追う/つっつかれる」と書いてある。社会的な関わり方が、数字には見えないところで変わってきた合図だと思う。

5/29 8:30 454g→20:30 454g、5/30 21:00 467g、5/31 19:00 494gと、増えない日→増える日を繰り返しながら、体格としての幅がついていった。

5-3 2〜3か月:上下しながらも、底上げされていく

6/1 19:30 490g、6/3 20:00 490g。

ここで一度、足踏みのように見える数字が続く。

6/4 19:30 472gと落ちる日もあったが、6/8 7:30 488gまで戻す。この頃(6/6頃)からケージ分離。

6/11 13:45 522g、6/15 8:30 563g、6/18 9:00 574gと、下がっても結局は上がる流れになっていく。

6/21 9:00 545gともう一度落ちるが、7/7 19:00 616g、7/15 10:00 671g、7/27 12:00 810g。

ここまで来ると、「今日の数字に一喜一憂し過ぎないで大丈夫」と自分に言えるようになった。底が上がっているからだ。

5-4 “数字の意味”を暮らしの中で捉え直す

体重の山と谷は、食べた量だけではなく、眠りの深さ・活動量・室温・人の出入りなどにも左右される。

私たちは、減った理由をひとつに決めないことにした。

-

- 「今日は日内の活動が多かった」

-

- 「新しい野菜の挑戦で慎重だった」

-

- 「給水器を付け替えた」

-

- 「ケージ分離で互いの行動が増えた」

それぞれの「かもしれない」を短いメモにして残す。“疑いの候補”を可視化しておくと、翌日何を変えるかを選びやすい。

「落ちたら、無理せず“前倒し”」。

この合言葉は、最後まで我が家の指針であり続けた。

- 「ケージ分離で互いの行動が増えた」

5-5 “家で働く”“外で働く”と人工哺育――私たちが守った線

人工哺育は、時間と体力が必要だ。家族それぞれの仕事や生活と、サクラの“一滴のタイミング”をどうやって両立させるか。

私たちは次の線を守った。

-

- 夜のアラームは2本(本命とバックアップ)。

-

- 朝のルーティンは固定(体重→授乳→巣箱チェック→床材差し替え→メモ)。

-

- 出勤前に“少し早めの一回”を挟む。

-

- 帰宅後に“短い一回”を入れてから夕食。

-

- 写真は1日1枚。前日と見比べて「丸い?」を確認する。

これだけでも、気持ちの焦りがぐっと減る。

数字よりも、暮らしの流れを整えることが、人工哺育を続ける力になった。

- 写真は1日1枚。前日と見比べて「丸い?」を確認する。

本節の内容(出勤前・帰宅後の運用)は、生後1か月以降に体重と自発飲水が安定してから段階的に始めた方法である。生後0〜30日の間は、昼夜を問わず家族の誰かが常に在宅し、人工哺育と看護に付き添った(最初の5日間〜1か月の“眠れない夜”については第6章の記述に同じ)。

第6章 この30日と、その先に――私たちが手放さなかったもの

6-1 「代わりに生かす」ではなく、「支えながらつなぐ」

最初の5日間、そして最初の1か月。眠れない夜は何度もあった。

でも、私たちがやっていたのは、ミケの代わりに生かすことではない。ミケと一緒に、サクラの“今日”を明日の朝につなげることだった。

ミケは舐めて排泄を促し、覆って守り、静かに寄り添う。サクラは見て、真似して、覚える。

母と子のやり取りを、私たちが“一滴”で支える。その役割分担が、我が家のやり方だった。

6-2 「また明日」へ――数字では測れない成長

体重計の数字が1gでも上がると、“また明日”が近づく気がした。

巣箱の入口で一人で待てた日。皿の縁を前足で押さえて立てて食べた瞬間。給水器から自分で飲めた日。

その全部が、数字の外側にある“合格の証拠”だった。

付録 一次記録(観察・行動・数値)について

本文の各章に反映した体重・時刻・出来事は、当時の家族の一次メモを時系列に並べ替え、表記を整えたものです(内容は原文どおり)。

日付・時間・増減・食べたもの・行動(例:「ミケが食べればサクラも食べる」「レタス横取り」)まで、一つも落とさず残しました。

「教育的・臨床的」な価値は、うまくいった日だけではなく、うまくいかなかった日を含めて公開するところにあると、私たちは考えています。

本記録は繁殖を推奨するものではありません。

むしろ、安易な繁殖によって母体や子の命が危険にさらされる現実を、私たち自身の体験を通して知ってもらうために公開しています。

これは専門的な指針ではなく、家庭で起きた一つの記録として、同じような状況に向き合う方への参考になればという思いからまとめたものです。

補足(使用製品と当時の入手経緯/写真エビデンス)

人工哺育に用いた代用乳は森乳サンワールド「ワンラック ペットミルク」です。

この製品はメーカーがモルモットへの給与を想定し、「乳糖を調整しておなかにやさしい」と説明しています。

当時は、獣医から具体的な銘柄の指定はなく、私自身がペットショップで入手できた中から「これだと思い込んで」選んだものです。

したがって、獣医師はこの製品名を把握していませんでした。

本事例は、一般家庭で飼い主が入手可能な範囲で選択し、下痢や鼓腸を起こすことなく成長に至った“再現性未確認の一例”として記録しています。

同じ製品を使用する場合でも、必ず獣医師の指導のもとで慎重に判断してください。

なお、当時の製品缶の写真を一次エビデンスとして記録しています。

[専門家・研究者のみなさまへ]

本記録は、家庭飼育下での人工哺育が偶然にも良好な結果を示した一例です。

本文の観察値・経過は家庭飼育下の一次記録です。臨床的指針を示すものではありません。研究・教育の文脈で参照される場合は、一次情報としての性格をご理解ください。

終わりに——“灯り”として残す

この記録は、完璧なマニュアルではない。

でも、私たちが本当にやっていたこと、数字の横に書いていた小さなつぶやき、

眠い目をこすりながら決めた“少し早めの一回”は、どれも嘘がない。

サクラは、ミケのそばで、真似して学んで大きくなった。

私たちは、一滴を待つことを学んだ。

それだけで、もう十分だと思っている。

眠れない夜は何度もありました。

でも、私たちがやっていたのは、ミケの代わりに生かすことではありません。

ミケと一緒に、サクラの“今日”を明日に“つなぐ”ことでした。

もし、あなたが今、小さな命を前に立ち尽くしているなら――

似た状況にある方は、まずは保温と静穏を確保し、かかりつけ医に連絡のうえ指示を仰いでください。

本記録は当時の私たちの選択と経過の共有です。

焦らず、待つ。鼻先の動きと舌のリズムを見て、飲んだら次の一滴。

床面は28〜30℃、室温は22〜25℃。巣箱は匂いを残しつつ差し替え。

メモに“よかった”を一行。

そして、眠れない夜には、昨日の写真を見返す。

「昨日より今日が丸い」が見えるだけで、次の一滴がきっと落とせる。

ミケ、サクラ、そしてモルへ。

私たちにこの“支えながら、つなぐ”時間をくれて、ありがとう。